新蔵物語

創業以来、開拓者精神をもって酒造りに勤しんできた梅乃宿。 清酒を巡る環境が大きく変化する中、ブランドコンセプトである 「新しい酒文化を創造する蔵」を体現すべく奮闘してきた「蔵」を巡るものがたり。

新蔵ものがたり 第11回

蔵を挙げて、あらゆる酒を造る

「ゆず酒」を発売した2006年(平成18年)頃から、梅乃宿の経営状態は右肩上がりで改善していきました。リキュールが稼ぎ頭となり屋台骨を支えはじめた効果が、資金繰りにも現れていったのです。その一方で、酒類に関するお客さまの好みの変化などの影響もあり、日本酒の販売は伸び悩んでいました。2001年(平成13年)から2004年(平成16年)までの4年連続と、2007年(平成19年)にも全国新酒鑑評会で金賞に輝き、梅乃宿の品質は折り紙つきだったにも関わらず、でした。

好調リキュールと、復活の兆しがまったく見えない日本酒・・・。さぞかし日本酒蔵の雰囲気はどんより暗かっただろうと思われたのですが、意外にも「蔵の雰囲気はすごく良かった」と当時を振り返るのは、あらごし梅酒が人気を獲得していく2005年(平成17年)頃からアルバイトとして蔵で働きはじめた上田です。

好調リキュールと、復活の兆しがまったく見えない日本酒・・・。さぞかし日本酒蔵の雰囲気はどんより暗かっただろうと思われたのですが、意外にも「蔵の雰囲気はすごく良かった」と当時を振り返るのは、あらごし梅酒が人気を獲得していく2005年(平成17年)頃からアルバイトとして蔵で働きはじめた上田です。

「酒類を造るのは蔵の仕事」という意識があったのでしょう。梅酒を仕込む時期になれば全員で梅のへた取りに取り組むなど、杜氏も蔵人もリキュール担当も分け隔てなく、一緒になって日本酒、焼酎、リキュールすべての製造に携わっていたのです。吉田家の庭先から蔵をのぞき見ていた梅の木の私の目にも、皆で会話を弾ませながら一緒に食事をする様子などが微笑ましく映ったものでした。上田はこの時期に日本酒造りに触れ、その面白さに魅せられたようで、2007年(平成19年)には梅乃宿に入社。現在は日本酒蔵の責任者を務める存在になっています。

リキュール類の急速な拡大に対応するために、リキュールを専任で担当するリキュール製造課が開設されたのは、上田が入社したのと同じ頃になってからのことでした。

日本酒蔵としての足跡

2000年代以降の金賞の連続受賞は、「あの蔵は、いい酒を造る」という評判を築いてきた日本酒蔵としての梅乃宿の実力からすれば、不思議でも何でもないことでした。そこで、歴代の杜氏と梅乃宿の蔵についてここでお話ししようと思います。

杜氏には、兵庫の丹波杜氏、岩手の南部杜氏など出身地ごとに流派があり、独自の技術を継承してきました。暁が梅乃宿にやってきた1971年(昭和46年)頃、奈良の造り酒屋では兵庫県北部の但馬杜氏が主流でした。もともと西日本では、同じ兵庫の丹波杜氏が有名でしたが、戦後、日本経済が成長していくにつれ、但馬杜氏が西日本の一大勢力になっていきました。地の利がよく早くから産業が発達した丹波に比べ、兵庫の北部に位置し冬は雪に閉ざされる但馬では出稼ぎが必須で、蔵人となる人材を確保しやすかったからでした。

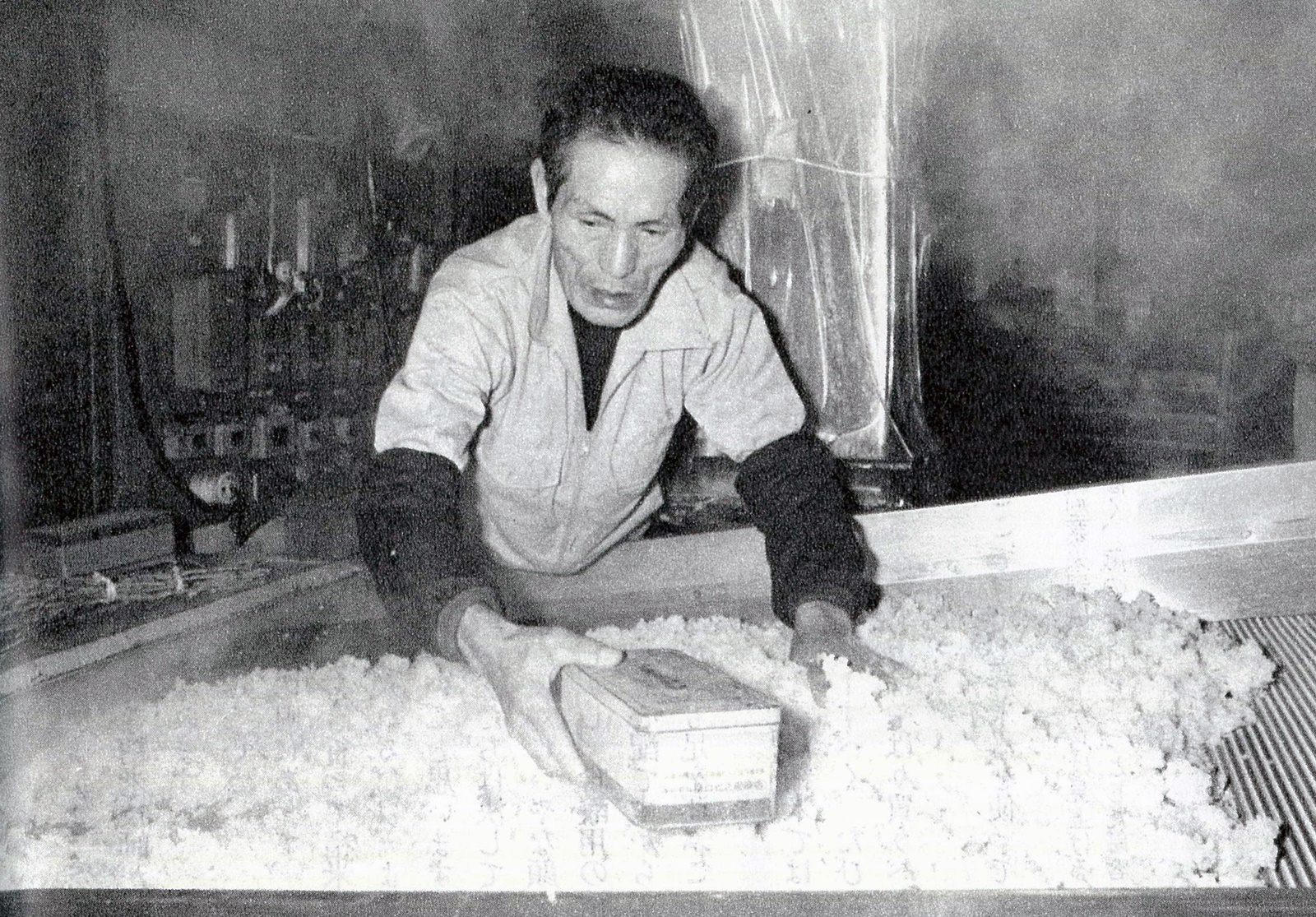

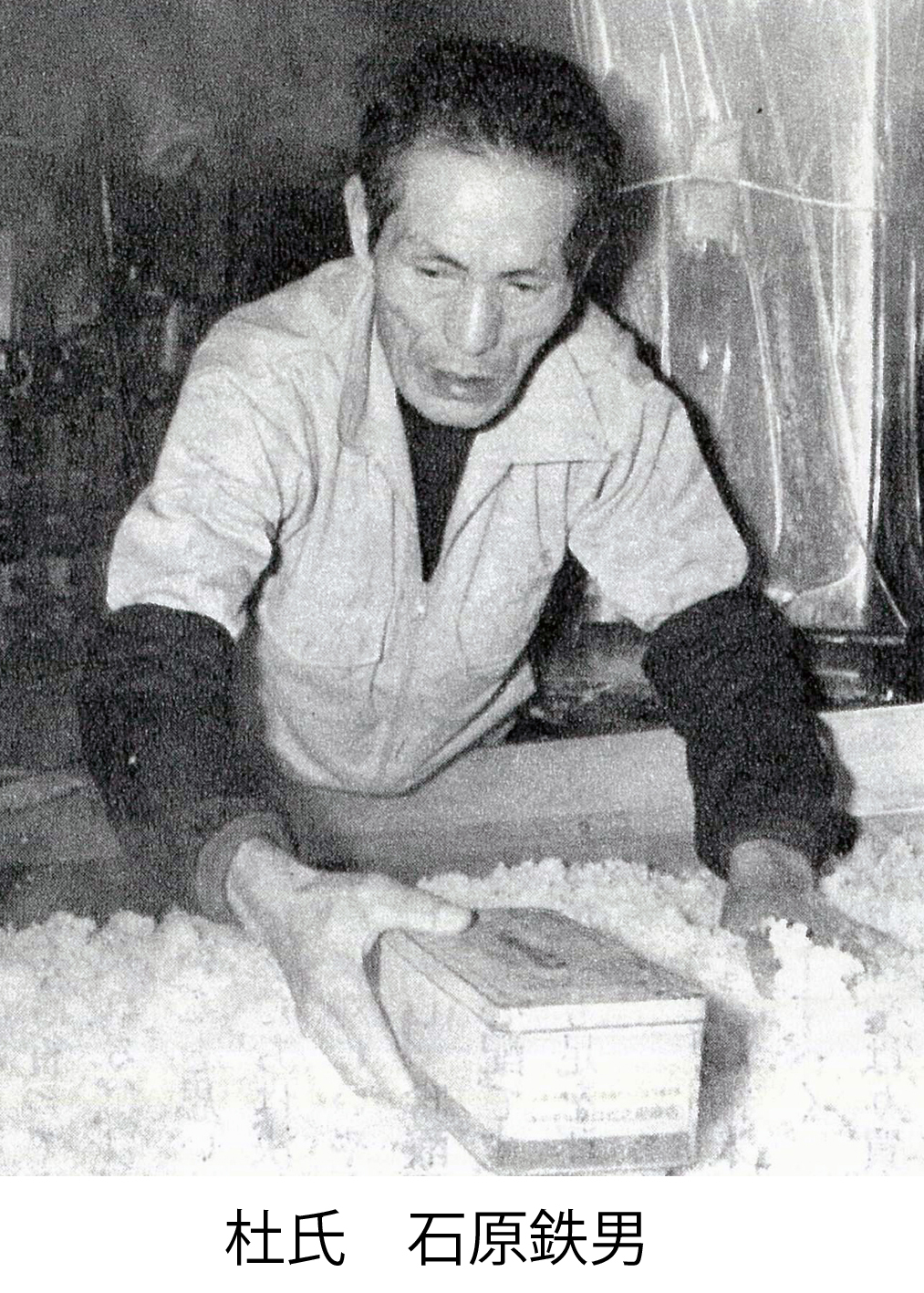

そうした土地柄に加え、但馬の特徴である芳醇でうま口と評される酒が、だしをきかせた関西の料理によく合ったというのも但馬杜氏隆盛の一因になったのかもしれません。梅乃宿でも、但馬杜氏の石原鉄男が酒造りをけん引していました。

そうした土地柄に加え、但馬の特徴である芳醇でうま口と評される酒が、だしをきかせた関西の料理によく合ったというのも但馬杜氏隆盛の一因になったのかもしれません。梅乃宿でも、但馬杜氏の石原鉄男が酒造りをけん引していました。

石原は、暁が梅乃宿に入った1971年(昭和46年)より6年早く、1965年(昭和40年)から梅乃宿で杜氏を務めていました。1979年(昭和54年)から暁が吟醸酒造りに力を入れ出したことも合わさり、石原が醸したすっきりした酒は新酒鑑評会で何度も金賞を獲得、夏を越し秋になるとさらにおいしさが増す特徴もあって、お客さまからも高く評価されていきました。もうちょっとこうしたら、と暁なりにアイデアを思いついたこともありましたが、石原はあくまで実直に自分のやり方を貫きました。その誠実な仕事ぶりを見て「名前の通り、石のように真面目や」と、半ばあきれながらも暁は尊敬していたものです。

やがて但馬でも出稼ぎ人口が減っていき、蔵人を揃えることや、石原が醸す但馬流の味を受け継ぐ杜氏を探すことが難しくなっていきました。

杜氏は蔵で醸す日本酒のすべてを取り仕切る「かしら」で、杜氏の交代は、蔵の味そのものに関わります。

杜氏は蔵で醸す日本酒のすべてを取り仕切る「かしら」で、杜氏の交代は、蔵の味そのものに関わります。

「梅乃宿の酒をずっと愛飲してくださっているお客さまの多くは『いつもと変わらぬ梅乃宿の味』を飲むことに重きを置く。より旨い酒に進化したことをアピールするのではなく、変わったことを悟らせない幅に変化をおさめることが大事や」。そう考えていた暁ではありましたが、年月の経過に伴い、杜氏の交代を避けて通ることはできませんでした。

こうして1995年(平成7年)、梅乃宿は新たに、岩手の南部杜氏、髙橋幹夫を迎えました。酒の売り上げが低迷し、リキュールに活路を見出そうともがいていた梅乃宿にあって、新酒鑑評会での4年連続を含む金賞受賞は、この髙橋の手によるものでした。

ところで、石原から髙橋へと酒造りのバトンが受け渡されていくのと相前後して、1991年(平成3年)から10年間、梅乃宿で蔵人として修業したのが、初の外国人杜氏として知られるようになる英国人のフィリップ・ハーパー氏です。JETプログラム(外国青年招致事業)で英語教師として来日、日本酒に魅了されたものの醸造に関する知識は当然ゼロ。そんなハーパー氏が酒造りのいろはを身につけたのが梅乃宿でした。一方で、現在のunシリーズにつながり、英文字で書かれたラベルが印象的な「アンフィルタード・サケ」の命名を発案するなど、ハーパー氏ならではの視点を暁は歓迎しました。そして、ハーパー氏が梅乃宿で蔵人を10年間務めた後に「使う米も水も道具も環境も異なるいくつもの蔵で経験を積んでこそ、いい杜氏になれる」と、彼を送り出したのでした。

ところで、石原から髙橋へと酒造りのバトンが受け渡されていくのと相前後して、1991年(平成3年)から10年間、梅乃宿で蔵人として修業したのが、初の外国人杜氏として知られるようになる英国人のフィリップ・ハーパー氏です。JETプログラム(外国青年招致事業)で英語教師として来日、日本酒に魅了されたものの醸造に関する知識は当然ゼロ。そんなハーパー氏が酒造りのいろはを身につけたのが梅乃宿でした。一方で、現在のunシリーズにつながり、英文字で書かれたラベルが印象的な「アンフィルタード・サケ」の命名を発案するなど、ハーパー氏ならではの視点を暁は歓迎しました。そして、ハーパー氏が梅乃宿で蔵人を10年間務めた後に「使う米も水も道具も環境も異なるいくつもの蔵で経験を積んでこそ、いい杜氏になれる」と、彼を送り出したのでした。

また、江戸時代から続き、東日本大震災で被害を受けた福島県・浪江町の酒を復興させた鈴木酒造店の鈴木大介氏も梅乃宿で修業した一人。1995年(平成7年)から4年間、蔵人として修業して家業を継いだのです。修業で人材を迎えることは技術の流出になると考え秘密主義を貫く蔵もある中で、他の蔵からの蔵見学や修業者を喜んで受け入れるなど、暁は外に向けて常に門戸を開き続けました。「地方の小さな蔵が生き残るには、いい意味で互いに技術を盗み合い、全体の品質やレベルの底上げをするのが大事や」という考えがあったからです。

季節雇用が崩れ、蔵人は年間雇用へ

かつての日本酒造りは、冬前に杜氏と蔵人がやってきて住み込みで日本酒を仕込み、夏になれば故郷へ帰っていくという季節雇用が主流でした。しかし、出稼ぎ人口の減少とともにその様式が成立しなくなり、昭和から平成へと移る頃には、杜氏だけがやってきて、年間雇用の社員蔵人を指揮して酒造りをする蔵や、すべてを社員で行う蔵が増えていきました。梅乃宿でも、ハーパー氏が蔵人として働いていた頃から、蔵人の年間雇用が定着していったのです。2010年(平成22年)、新たに南部杜氏の北場広治を迎えた頃の梅乃宿では社員蔵人制のもと、時代に即した酒造りが形作られていくことになるのです。

かつての日本酒造りは、冬前に杜氏と蔵人がやってきて住み込みで日本酒を仕込み、夏になれば故郷へ帰っていくという季節雇用が主流でした。しかし、出稼ぎ人口の減少とともにその様式が成立しなくなり、昭和から平成へと移る頃には、杜氏だけがやってきて、年間雇用の社員蔵人を指揮して酒造りをする蔵や、すべてを社員で行う蔵が増えていきました。梅乃宿でも、ハーパー氏が蔵人として働いていた頃から、蔵人の年間雇用が定着していったのです。2010年(平成22年)、新たに南部杜氏の北場広治を迎えた頃の梅乃宿では社員蔵人制のもと、時代に即した酒造りが形作られていくことになるのです。

その流れは、2013年(平成25年)の五代目社長・佳代の就任により加速していきます。変化は、高揚感と同時に不安も生み出すものです。吉と出るのか、はたまた…。脈々と続いてきた梅乃宿の酒造り体制が、かつてない変化を迎えようとしていました。