新蔵物語

創業以来、開拓者精神をもって酒造りに勤しんできた梅乃宿。 清酒を巡る環境が大きく変化する中、ブランドコンセプトである 「新しい酒文化を創造する蔵」を体現すべく奮闘してきた「蔵」を巡るものがたり。

新蔵ものがたり 第3回

吟醸酒レベルの本醸造、地元で大ヒット

「吟醸酒を造り自社ブランドで1000石売れば、4000石を桶売りするのと同等以上、1.5倍は売上を出せる」。そんなイメージを描き、東京で梅乃宿の評判が上がっていった当初は、暁も気分が高揚したようです。しかし。

「地に足の付かない売り方になっているのでは。何かおかしい」。天性ともいえる勘がここでも働いたのでしょうか。東京でのブームに違和感を覚えた暁は、ブームが去らないうちに東京一極集中を脱し、販売数量の6〜7割を地元の奈良を中心とした関西圏で売る戦略へと切り変えることにしたのです。

当時、奈良で酒販店回りをしていた担当者は、売る酒がないと悩んでいました。吟醸酒が東京を中心に販売され地元に回る分がなかったことに加え、地方では吟醸酒に対する認知が、酒販店にもお客さまにもまだ広がっていなかったのです。「東京には売る酒があるのに、地元向けはない…」。地元の酒販店との折衝の矢面に立っていた担当者の口からは、嘆き節ともいえる言葉が漏れ聞こえました。

「晩酌で毎日飲むような、そんな酒が地元向けには必要や」。そう直感した暁は、吟醸酒を残しつつ、本醸造にも力を入れていくことを決定します。

「晩酌で毎日飲むような、そんな酒が地元向けには必要や」。そう直感した暁は、吟醸酒を残しつつ、本醸造にも力を入れていくことを決定します。

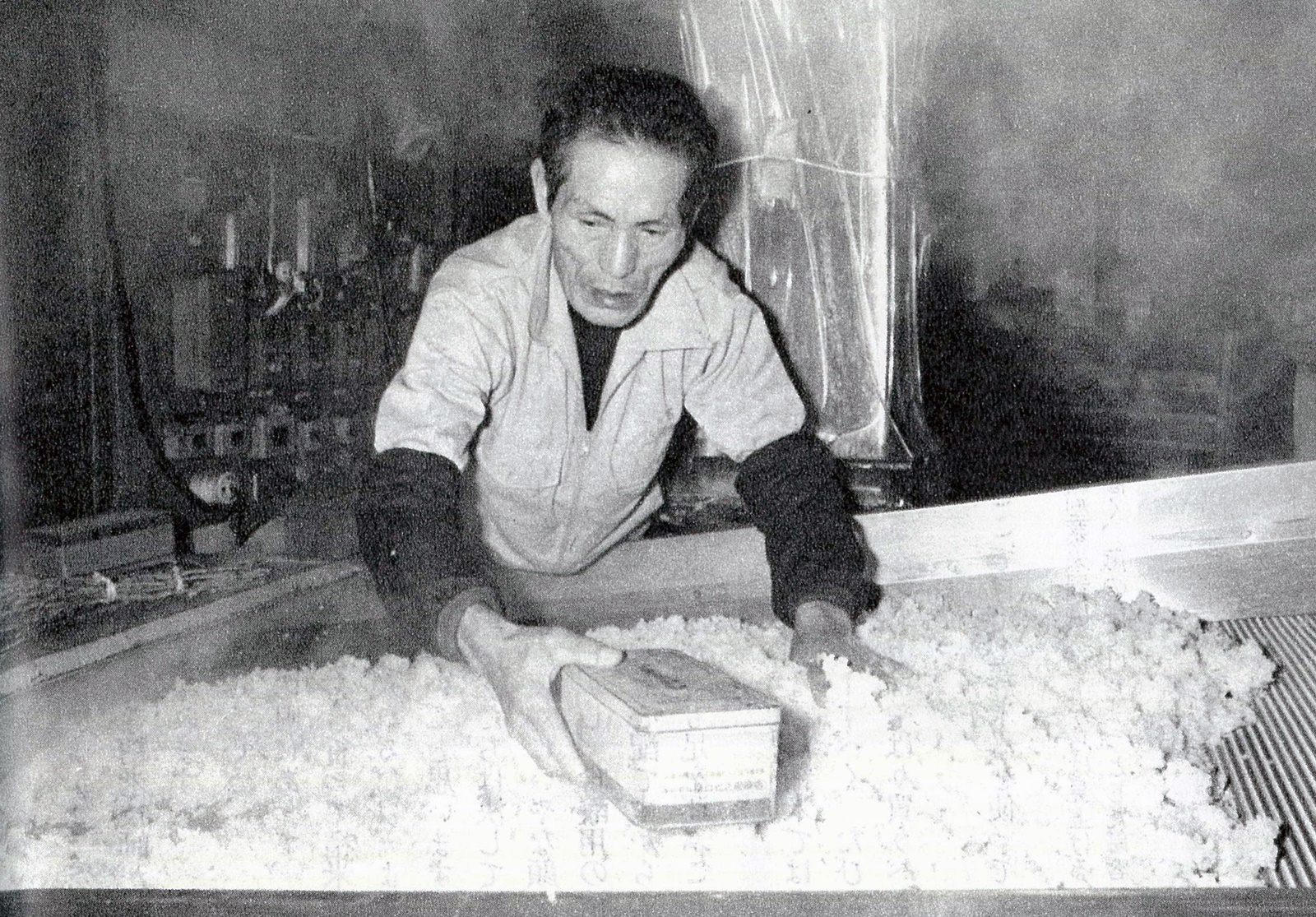

「吟醸酒をタンク3本分仕込んだら、杜氏が倒れる」。そう言われるほど、当時の吟醸酒造りは手間暇のかかるものでした。杜氏と蔵人たちは、冬の間、酒造りをするために蔵に出稼ぎにやってきていたのですが、造りを終えてふるさとに帰るころになると、杜氏の頬がこけてげっそりして見えたのを、暁の妻である知子はよく覚えているようです。サーマルタンクで温度管理ができる現代とは違い、当時は大吟醸ともなれば2時間おきのチェックが必要で、当然、夜も寝られないのが通例です。これに対して本醸造はそこまでの手間を要さず、量産も可能だったからです。

ただしこの時も、三代目の時代から蔵に引き継がれていた「品質へのこだわり」は健在でした。そのことを物語っているのが、本醸造に用いた酒米の精米歩合です。

一般的に酒米は平均で70%程度まで精米し、大吟醸なら精米歩合は50%以下です。精米することで米の表層部分に含まれる雑味を抑え良質な酒を醸すわけですが、それには手間と時間がかかり、確かな技術も必要です。

それでも暁は、本醸造の精米歩合を 吟醸酒レベルの55%としました。さらに設備投資も行います。自社精米をすることで酒の味をコントロールしようと、奈良県下では初めて、自社で全自動精米機の導入にも踏みきりました。

吟醸酒レベルの55%としました。さらに設備投資も行います。自社精米をすることで酒の味をコントロールしようと、奈良県下では初めて、自社で全自動精米機の導入にも踏みきりました。

「精米歩合を上げておいしい酒を造れば、儲かりはせんけど必ず売れる」。他の蔵との差別化を図るために品質に徹底的にこだわり、梅乃宿の味を知ってもらうことに力を注いだのです。読みは当たり、梅乃宿が手掛けた本醸造は瞬く間に受け入れられていきました。

バブル崩壊。のしかかる多大な借入金

吟醸酒を大都市で売ってブランド力を上げ、本醸造を地元で売る戦略はあたりましたが、「儲かりはせん」の言葉通り、借入金は一向に減る気配がありませんでした。大変な思いをして造っても儲けは少なく、品質にこだわるがゆえに、その儲けはさらに削られていきました。

「雪だるま式に借財が増えるだけ。すぐやめた方がいい」。東京で注目され、もてはやされていた当時から、税理士は元手がかかる吟醸酒づくりの即刻中止を忠告していました。

一方で、酒販店との関係性は密で温かみのあるものになっていました。また当時は、税務署がアルコールの発酵など途中工程のチェックや瓶詰めの際に立ち合うのが通例。来客も多く、梅乃宿は常ににぎわいを見せていました。税務署が酒造りの夜間作業をチェックする時は泊まり込みになるため、食事や風呂を用意するなどきびきびと立ち働く知子の姿が、庭に立つ梅の木の私からもよく見えたものです。

ちなみに吉田家には、今も目に付くところに時計がありません。これは「来客には、時間を気にせず楽しんでもらわんとあかん」という三代目の方針があったからです。三代目は、酒の品質にこだわる蔵元であると同時に、能楽や謡い、茶道をたしなみ、美術品をめでる趣味人の顔も持つ、いわゆる「旦那さん」の物腰を備えた人でした。

「ここに並ぶ美術品や陶器を売れば、少々の借金は何とかなる」。吉田家に置かれた品々を見ながら三代目がそう話しているのを、暁や知子は一度ならず耳にしたものです。確かに桶売りの低迷以降、梅乃宿の資金繰りが厳しくなっていく中で、いつの間にか見かけなくなった品がいくつかあったようにも思います。

応接セットやロッカーなどは中古を扱う用品屋から購入する、ちびた鉛筆はテープでつなぎ合わせて最後まで使う、買う前に在る物で代用できないか考えるなど、節約のための工夫は知子が率先して実行していきました。「もったいない」という当時の日本の価値観からすれば、これらはごく当たり前のことだったのかもしれません。

また、毎月末の酒税納付では、銀行が閉まる15時以降を見計らい、税務署が閉まる17時までの間に小切手を納めていました。こうすることで月末納付という形を保ちつつ、実際の引き落としは月頭に当座に入った収入をあてる、という自転車操業を繰り返していたのです。

こうした綱渡りをしながらも、利益で借入金の利息分を返済するという形で梅乃宿の収支は均衡を保っていました。日本経済はバブル期を迎えており、梅乃宿に対する長年の信用もあって、追加融資にも銀行は応じてくれる状況でした。

しかし平成に入ってほどなく、バブル経済がはじけると状況は一変します。

「銀行のために働いているようや」。借入金にかかる金利は毎月上がっていき、返済金はどんどんとふくらみ、取り立ては厳しさを増していきます。ここまで何度も壁を乗り越えてきた梅乃宿でしたが、莫大な借入金が重くのしかかり、行く手はいよいよ八方塞がりにみえました。

撮影=猪井 貴志 関西小さな旅No.2(山と渓谷社)